Новости

01:45 25 октября 2025

GPS vs. ГЛОНАСС: история, технологии и итоги космической гонки

Узнайте все о противостоянии GPS vs. ГЛОНАСС. В статье — подробный разбор истории создания, технических различий в орбитах и сигналах, а также сравнение точности двух главных систем спутниковой навигации.

Введение: как спутники изменили наше представление о навигации

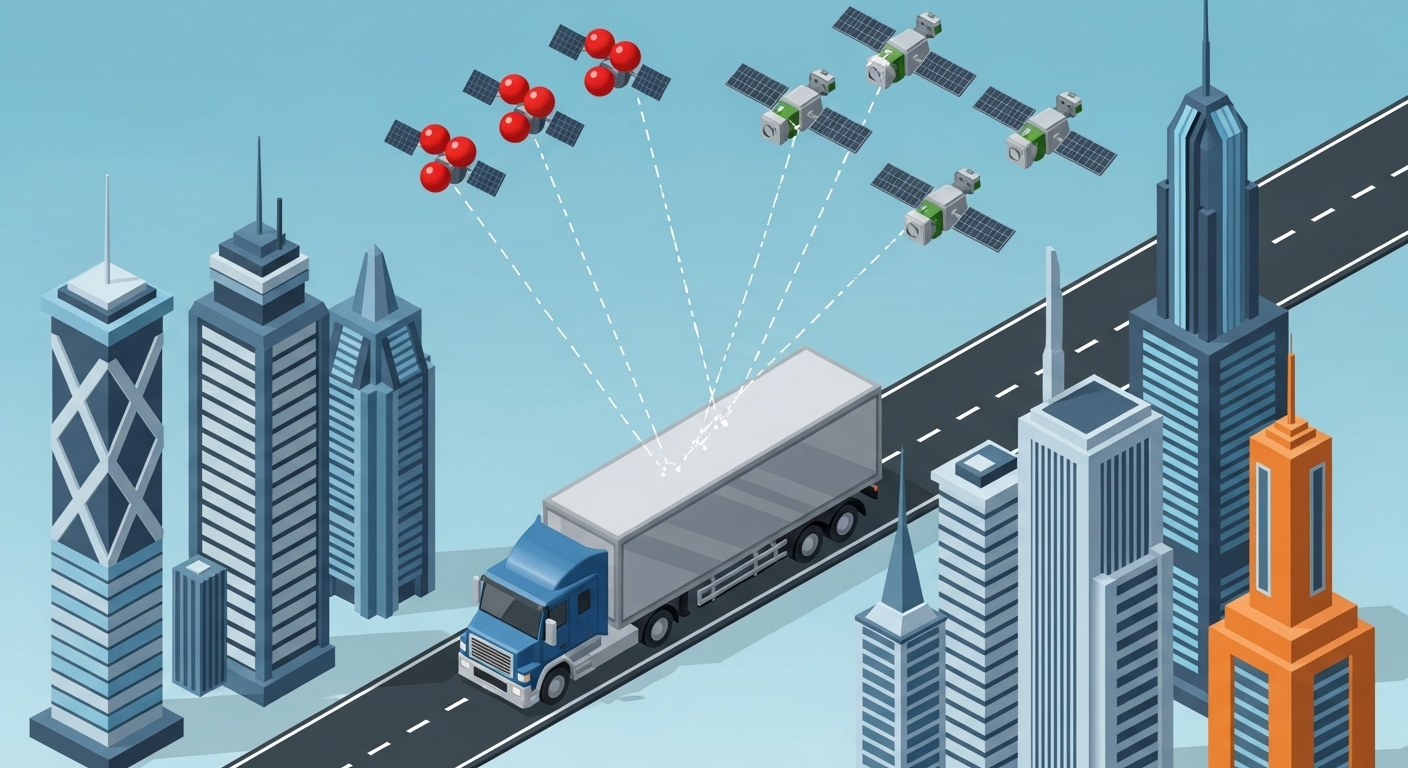

Сегодня определение своего местоположения с точностью до нескольких метров — дело пары секунд для любого смартфона. Мы строим маршруты, отслеживаем доставку, следим за движением общественного транспорта и даже находим потерявшиеся ключи благодаря крошечным чипам в наших устройствах. За этой обыденной магией стоит одна из величайших технологий XX века — спутниковая навигация. Но как именно она работает?

В основе всего лежит простой принцип: на орбите Земли вращаются десятки искусственных спутников, каждый из которых непрерывно передает радиосигналы. Приемник на земле (в нашем телефоне или автомобильном навигаторе) "ловит" эти сигналы как минимум от четырех спутников, измеряет время, за которое сигнал дошел до него, и на основе этих данных вычисляет свои точные координаты. Этот процесс, известный как трилатерация, стал возможен благодаря двум конкурирующим системам, рожденным в эпоху холодной войны — американской GPS и советской (а теперь российской) ГЛОНАСС. Их история — это не просто рассказ о технологиях, а настоящая сага о научном противостоянии, шпионаже и космической гонке.

Рождение GPS: от секретного проекта Пентагона до всемирной технологии

История GPS (Global Positioning System) началась в 1973 году в разгар холодной войны. Министерству обороны США требовалась система, которая позволила бы с высокой точностью определять координаты военных объектов — подводных лодок, самолетов, баллистических ракет — в любой точке земного шара и в любую погоду. Существующие на тот момент навигационные системы были либо недостаточно точными, либо имели ограниченное покрытие.

Проект, получивший название DNSS (Defense Navigation Satellite System), а позже переименованный в Navstar-GPS, объединил в себе лучшие наработки нескольких предшествующих программ. Ключевые принципы были заложены инженерами Роджером Истоном, Иваном Геттингом и Брэдфордом Паркинсоном.

Первый спутник системы был выведен на орбиту в 1978 году, а полностью развернута для военных нужд она была лишь к 1995 году. Изначально система имела два типа сигнала:

- Высокоточный P-код (Precision) — предназначался исключительно для военных США и их союзников.

- C/A-код (Coarse/Acquisition) стандартной точности — был доступен для гражданского использования, но его точность искусственно занижалась специальным "режимом избирательного доступа" (Selective Availability). Погрешность для гражданских пользователей могла достигать 100 метров, что делало систему малопригодной для многих коммерческих задач.

Все изменилось 1 мая 2000 года, когда президент США Билл Клинтон своим указом отменил режим избирательного доступа. Точность гражданских GPS-приемников мгновенно выросла в 10 раз, что дало мощнейший толчок развитию рынка навигационных услуг, который мы наблюдаем сегодня. С этого момента GPS стала глобальным стандартом и неотъемлемой частью мировой экономики.

Создание ГЛОНАСС: советский ответ в борьбе за точность

Параллельно с разработкой GPS в США, Советский Союз вел работу над собственной глобальной навигационной системой. Необходимость в ней была столь же острой: военным требовался надежный инструмент для навигации ракет, кораблей и авиации, независимый от наземных радиомаяков и, конечно же, от потенциального противника.

Работы над системой, получившей название ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), начались в 1976 году. Перед советскими инженерами во главе с Владимиром Глушко стояла задача не просто скопировать американский аналог, а создать уникальную систему, учитывающую географические и технические особенности страны.

Этапы развития ГЛОНАСС:

- Запуск первого спутника: В октябре 1982 года на орбиту был выведен первый аппарат серии «Космос» (официальное название спутников ГЛОНАСС).

- Опытная эксплуатация: К 1993 году система была формально принята в опытную эксплуатацию, хотя орбитальная группировка еще не была полной.

- Полное развертывание и кризис: В 1995-1996 годах количество спутников на орбите достигло штатной численности в 24 аппарата, и система была официально принята на вооружение. Однако из-за экономического кризиса и недостаточного финансирования в конце 90-х — начале 2000-х годов группировка пришла в упадок. Спутники выходили из строя, а новые не запускались им на смену. К 2001 году в рабочем состоянии оставалось всего 6 аппаратов, что делало систему практически бесполезной.

- Возрождение: В начале 2000-х была принята федеральная целевая программа по восстановлению и модернизации ГЛОНАСС. Благодаря стабильному финансированию и запуску спутников нового поколения («Глонасс-М», а затем и «Глонасс-К»), к 2011 году удалось полностью восстановить орбитальную группировку и обеспечить глобальное покрытие.

Таким образом, ГЛОНАСС, пережив период упадка, не только вернулся в строй, но и стал важной частью мировой навигационной инфраструктуры, обеспечив России стратегический суверенитет в этой области.

Ключевые технические различия: разбираем "под капотом"

Хотя обе системы решают одну и ту же задачу, подходы, которые использовали американские и советские инженеры, заметно различаются. Эти различия кроются в самой архитектуре систем.

Орбитальная группировка

- GPS: Спутники (всего 31, из которых 24 основных) вращаются на высоте около 20 200 км в шести плоскостях. Их орбиты практически круговые и синхронизированы с вращением Земли так, что спутник появляется над одной и той же точкой раз в сутки. Это обеспечивает превосходное покрытие в средних широтах, где расположена большая часть США.

- ГЛОНАСС: 24 штатных спутника находятся на более низкой орбите (19 100 км) и движутся в трех плоскостях. В отличие от GPS, их орбиты не синхронизированы с вращением Земли. Такая баллистическая схема построения была выбрана не случайно: она обеспечивает лучшую стабильность и доступность сигнала в приполярных и северных широтах, что критически важно для России.

Способ кодирования сигнала

Это, пожалуй, самое фундаментальное различие.

- GPS использует кодовое разделение каналов (CDMA). Все спутники передают сигнал на одной и той же частоте, но у каждого спутника есть свой уникальный "код". Приемник, зная эти коды, может "выделить" из общего шума сигнал от конкретного спутника. Это похоже на то, как несколько человек говорят в одной комнате на разных языках — мы можем сфокусироваться и слушать только того, чей язык понимаем.

- ГЛОНАСС изначально использовал частотное разделение (FDMA). Каждый спутник передавал сигнал на своей, индивидуальной частоте. Приемнику нужно было, как радио, "настраиваться" на нужную частоту, чтобы поймать сигнал. Этот подход был проще в реализации на заре технологий, но имел недостатки: требовал более сложных и дорогих приемников и создавал помехи для радиоастрономии. Впрочем, современные спутники «Глонасс-К» уже передают и CDMA-сигнал, что делает систему более гибкой и совместимой с GPS.

Эти, казалось бы, чисто технические нюансы напрямую влияют на точность, надежность и доступность навигации в разных частях мира.

Битва за точность: от чего зависит погрешность систем?

Для конечного пользователя главный вопрос — какая система точнее? Ответ не так прост, как кажется, и зависит от множества факторов. В идеальных условиях — на открытой местности, при хорошей погоде и при использовании современного оборудования — реальная погрешность и GPS, и ГЛОНАСС составляет всего 2-4 метра. Однако на практике на точность влияет целый ряд факторов:

- Атмосферные помехи: Проходя через ионосферу и тропосферу, радиосигнал со спутника искажается и замедляется. Современные двухчастотные приемники и специальные алгоритмы умеют частично компенсировать эту погрешность.

- Отраженные сигналы: В условиях плотной городской застройки или в горах сигнал может отражаться от зданий и других препятствий. Приемник получает несколько версий одного и того же сигнала с разной задержкой, что приводит к "многолучевости" и снижает точность определения координат.

- Геометрия спутников: Чем шире спутники "раскиданы" по небосводу относительно приемника, тем точнее вычисляются координаты. Если все видимые спутники сгрудились в одном секторе неба, точность падает. Этот параметр называется "геометрический фактор" (DOP).

- Состояние самих спутников: Небольшие отклонения спутника от расчетной орбиты или сбои в работе бортовых атомных часов могут вносить погрешность. Эти данные постоянно отслеживаются и корректируются наземными службами.

Исторически считалось, что GPS немного точнее ГЛОНАСС из-за более стабильной работы электроники на американских спутниках и более совершенных математических моделей, заложенных в систему. Однако в последние годы, с запуском спутников нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2", российская система практически сравнялась с GPS по точности для гражданских потребителей.

Географический фактор: почему ГЛОНАСС предпочтительнее в северных широтах

Как мы уже упоминали, архитектура орбитальной группировки ГЛОНАСС изначально проектировалась с учетом огромной территории России, значительная часть которой лежит в высоких, в том числе приполярных, широтах. И в этом заключается ее ключевое преимущество.

Спутники GPS движутся по орбитам, которые обеспечивают наилучшее покрытие в средних и экваториальных широтах. В районах, близких к полюсам, они часто находятся слишком низко над горизонтом. Это приводит к двум проблемам:

- Ухудшается геометрия: Спутники "кучкуются" на юге, и точность позиционирования снижается.

- Сигнал становится нестабильным: Низко летящий сигнал вынужден проходить более длинный путь в атмосфере и чаще блокируется рельефом местности, лесом или зданиями.

Орбиты спутников ГЛОНАСС, напротив, имеют большее наклонение, что позволяет им "заглядывать" дальше на север и юг. Для пользователей в Мурманске, Норильске, на Аляске или в Скандинавии это означает, что в любой момент времени над головой будет видно больше спутников ГЛОНАСС, и расположены они будут более выгодно, чем спутники GPS. В результате точность и, что еще важнее, доступность навигации в этих регионах при использовании ГЛОНАСС оказываются выше.

Эра гибридных решений: почему два — лучше, чем один

Долгое время производители навигационного оборудования и конечные пользователи были вынуждены выбирать между GPS и ГЛОНАСС. Но зачем выбирать, если можно использовать обе системы одновременно? Примерно с 2010-х годов на рынке стали доминировать двухсистемные, или гибридные, приемники.

Идея проста: чипсет в устройстве "видит" спутники и американской, и российской группировок, обрабатывая их сигналы совместно. Это дает несколько весомых преимуществ:

- Повышение точности: Чем больше спутников "видит" приемник, тем лучше его геометрический фактор (DOP) и тем точнее вычисляются координаты. В среднем, гибридный приемник видит от 12 до 24 спутников одновременно, в то время как односистемный — от 6 до 12.

- Увеличение доступности: Это особенно критично в сложных условиях. В плотной городской застройке, в глубоких ущельях или под густой кроной деревьев часть неба всегда закрыта. Если приемник работает только с GPS, он может просто не "увидеть" необходимые для навигации четыре спутника. Гибридный приемник с большей вероятностью найдет нужное количество спутников, объединив видимые аппараты обеих систем.

- Повышение помехоустойчивости: Сигналы GPS и ГЛОНАСС передаются на разных частотах, что делает гибридный приемник менее уязвимым к случайным или преднамеренным радиопомехам в одном из частотных диапазонов.

Сегодня практически 100% профессионального оборудования для мониторинга транспорта и даже обычные смартфоны оснащаются мультисистемными чипами, которые помимо GPS и ГЛОНАСС могут поддерживать и другие системы, такие как европейскую Galileo или китайскую BeiDou. Спор "GPS vs. ГЛОНАСС" потерял свою остроту — эпоха противостояния сменилась эпохой синергии.

Как выбрать надежного интегратора систем мониторинга?

Теоретические знания о различиях GPS и ГЛОНАСС — это важная основа, но для бизнеса куда важнее практический результат: сокращение расходов на топливо, оптимизация маршрутов и дисциплина водителей. И здесь ключевую роль играет не только выбор самого оборудования, но и компания, которая будет его внедрять. Рынок мониторинга в России достаточно зрелый, и на нем есть несколько типов игроков:

- Производители оборудования: Компании, которые сами разрабатывают и производят GPS/ГЛОНАСС-трекеры, датчики уровня топлива и другое сопутствующее "железо". Яркие примеры — Omnicomm и Fort Telecom, чье оборудование стало отраслевым стандартом.

- Разработчики программного обеспечения: Компании, создающие платформы для мониторинга. Долгое время лидером здесь была платформа Wialon, однако после приостановки ее продаж в России в 2022 году, рынок активно насыщается отечественными разработками от тех же Fort Telecom (Fort-Monitor) или Locarus.

- Компании-интеграторы: Это связующее звено между производителями и конечным клиентом. Именно интеграторы подбирают оптимальный комплект оборудования и ПО под конкретные задачи автопарка, осуществляют монтаж, тарировку датчиков и обеспечивают техническую поддержку.

Выбор правильного интегратора — залог успеха всего проекта. Важно обращать внимание на опыт компании, наличие сертифицированных специалистов и готовность решать нестандартные задачи. Например, региональные интеграторы часто глубже понимают специфику местного бизнеса. Так, на юге России одним из заметных игроков является компания Ставтрэк (Stavtrack), которая специализируется на комплексных решениях для аграрного сектора и грузоперевозок. При выборе подрядчика всегда полезно изучить его портфолио и реализованные проекты, как это представлено на их официальном сайте www.stavtrack.ru. Это позволяет заранее оценить компетенции компании и понять, подходит ли их подход для решения ваших задач.

Будущее навигации: чего ждать от GPS и ГЛОНАСС в ближайшее десятилетие

Гонка технологий не останавливается. И Россия, и США активно модернизируют свои навигационные системы, чтобы отвечать на вызовы будущего.

Модернизация GPS:

США реализуют программу GPS III, запуская на орбиту спутники нового поколения. Они обладают более мощным сигналом, повышенной защитой от помех и, что важно для гражданских пользователей, транслируют новый сигнал L1C. Он полностью совместим с сигналами других навигационных систем (включая ГЛОНАСС, Galileo), что упростит создание еще более точных и надежных мультисистемных приемников.

Развитие ГЛОНАСС:

Россия продолжает выводить на орбиту самые современные аппараты серии «Глонасс-К» и «Глонасс-К2». Они имеют увеличенный срок службы (до 10-12 лет), передают больше навигационных сигналов в разных диапазонах (включая CDMA-сигналы для лучшей совместимости) и оснащены более точными атомными часами. Планируется, что к 2030 году вся группировка будет состоять из спутников этих новых поколений, что позволит повысить точность системы до десятков сантиметров.

В конечном счете, от этого технологического соревнования выигрывает конечный потребитель. Системы становятся точнее, надежнее и доступнее, открывая новые возможности для логистики, беспилотного транспорта, точного земледелия и сотен других отраслей, где знание точных координат — ключ к эффективности и безопасности.

Прочтений: 244

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы оставить комментарий (сейчас комментариев: 0)

Ссылки по теме:

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите ссылку

Трансляция новостей на Вашем

компьютере установить

Трансляция новостей на Вашем

компьютере установить

Сделать стартовой

Сделать стартовой Добавить в избранное

Добавить в избранное